雨は止む気配もなく、世界を薄く、確実に沈めていた。

「ぐぅぅ……」

あたしのお腹が、本日三回目となる“空腹のオーケストラ”を奏でた。

指揮者はあたしの胃袋、観客は目の前で眉をひそめているクールな相棒――りんちゃん。

「……うるさい。集中できない」

「ごめんごめん! でも止められないんだよー。これは生命維持システムの自動警報なの!」

(自動警報なら……静音モードにしてほしい)

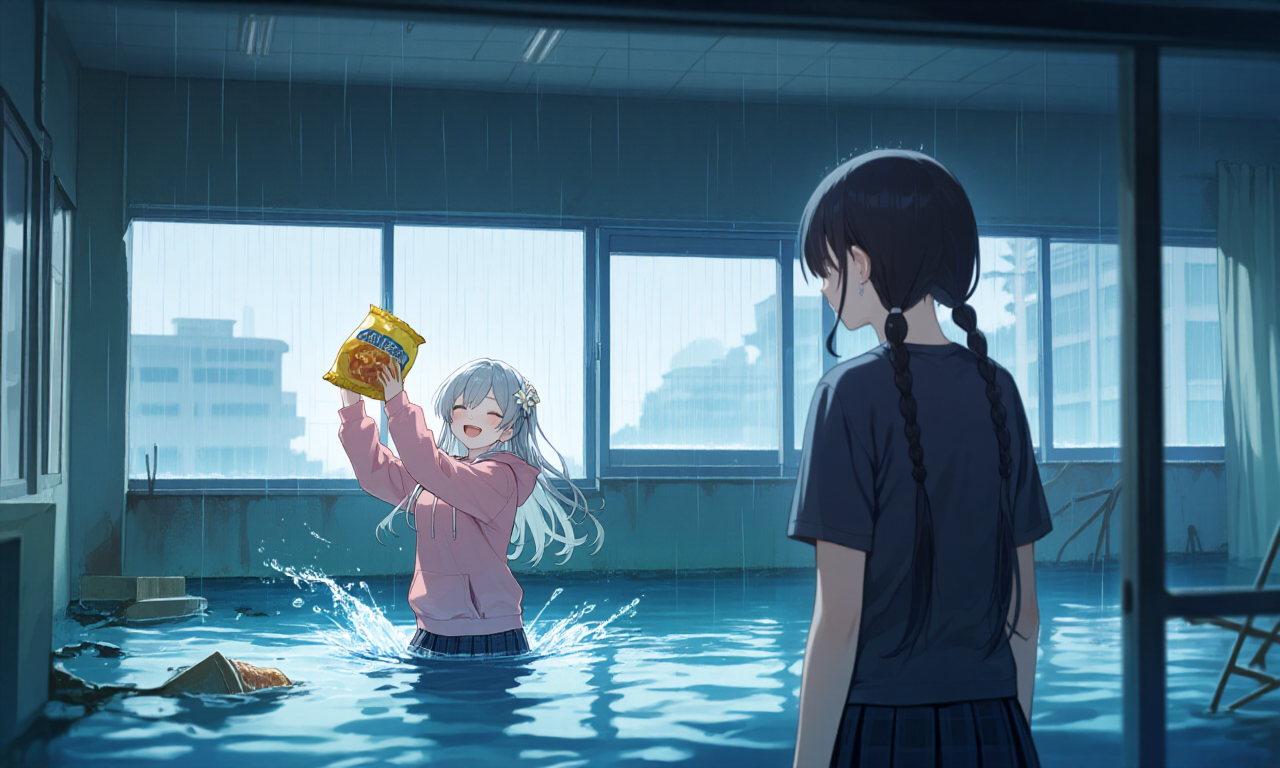

今いるのは、半分水に沈んだ元オフィスビル。

かつて人が働いていた場所も、今は湿った巨大な墓標みたいだ。

冷えた空気が肌にまとわりつき、靴の中は“常時ぬるま湯”状態。

(歩くたびに“ちゃぷっ”って鳴るの、精神にくる……)

「りんちゃん、見て! あそこ! 給湯室の残骸発見! これは沈む街で見つけた宝箱だよぉ!」

あたしは膝まである水をバシャバシャ跳ね上げながら、ホコリまみれのカウンターへ駆け寄った。

「……待て、なぎさ。足場が腐ってる。それに古い配管の匂いが残ってる。安全とは言えない」

(宝箱と腐った足場を同時に見るなぎさ……理解不能)

りんちゃんは習慣みたいな鋭い視線で給湯室を確認する。

こういう冷静さ、本当に頼りになる。

でも今は、その判断よりも先に、あたしの胃袋が限界を訴えていた。

だって――

「……あった。乾麺……!」

カウンターの陰に、奇跡的に水没を免れた乾麺の袋が一つ。

密閉された業務用の厚手パックで、外側は湿っていたけど、中までは水が回っていない。

(ありがとう世界……! まだ私たちを見捨ててなかったんだね……!)

あたしは震える手で乾麺を拾い上げ、りんちゃんへ振り返った。

「りんちゃん……! 今日の夕飯、確保しましたぁぁぁ!」

「……まだ食べられるかどうか確認してない」

(この状況で“品質チェック”を欠かさないりん、ほんと好き)

乾麺を抱えた瞬間、胸の奥が少しだけ温かくなった。

こんな終末の世界なのに、まるで昔の“普通の夕飯”を思い出したみたいで。

雨音は静かに、しかし確実に世界を沈め続けていた。

その中で、あたしたちは小さな“生きる理由”を拾い上げていた。

「見て! パスタだよ、りんちゃん! しかも、まだ期限内……ではないけど、たぶん大丈夫なやつ!」

あたしが乾麺の袋を掲げると、りんちゃんは小さくため息をついた。

「……問題はそこじゃない。水はあっても、火がない。生で齧れば、今の体力じゃ胃が負ける」

「ノンノン、甘いよりんちゃん! 火がないなら――作ればいいじゃない!」

(その発想が一番危ない)

あたしは周囲に散らばった空き缶を拾い集めた。

アルミ缶、スチール缶。

普通の人にとってはゴミでも、あたしにとっては“文明再建キット”だ。

「……わたしは配管を調べる。上階の給湯設備に繋がっていれば、最低限の熱源は確保できるかもしれない」

りんちゃんは腰の道具袋から古びたレンチを取り出し、錆びたガス管に向き合った。

その横顔は真剣そのもので、雨音すら遠ざかるように見えた。

(こういう時のりん、ほんと頼もしい)

ガス管の接続部を軽く叩き、音を確かめる。

りんちゃんの眉がわずかに寄った。

「……やっぱりか。配管の内部、数カ所で圧が抜けてる。火を点ければ逆流する可能性が高い。安全とは言えない」

「そんなこと言わないでよー! りんちゃんなら、その“死にかけ配管”を蘇生させる暗黒司祭(ダークプリースト)になれるはず!」

「……変な称号を付けるな。やるだけやってみる」

(なぎさの語彙、時々ほんとに理解不能)

りんちゃんは慎重に配管の角度を調整し、

少しでも安全に熱が取れるように試行錯誤を始めた。

「なぎさ。お前はそのガラクタで、火力を一点に集中できる構造を作れ。弱い熱でもお湯が温まるように」

「了解です、リーダー! あたしの“なぎさ式・超高効率スカイコンロ”の完成を見ててよね!」

(名前のクセが強い)

あたしは空き缶の底をナイフでくり抜き、空気孔を開けていく。

かつて工作の授業で褒められた記憶を総動員だ。

冷え切った指先に力を込めると、

ほんの少しだけ体温が戻ってくるのを感じた。

(……よし。これなら、今日も“生きてる”って言える)

雨音が静かに響く中、

あたしたちは沈む街の片隅で、

小さな“調理戦争”を始めようとしていた。

「……よし、メインバルブを遮断して、こっちのバイパスを繋ぐ。なぎさ、そっちは?」

「ばっちりだよ! アルミホイルと針金で、ガス漏れ防止の特製パッキン装着完了!」

りんちゃんとあたしの連携は、我ながら見事だった。

りんちゃんが配管を“生かし”、あたしが廃材で“最適化”する。

沈む世界の片隅で、二人だけの小さな工房が動き出す。

「……ガスを開けるぞ。一気に点けるな。火種を近づけて、ゆっくりだ」

りんちゃんの声が、わずかに震えていた。

彼女は常に“最悪”を想定している。

爆発、逆流、酸欠――

りんの頭の中には、生存確率を削る数字が静かに並んでいるのだろう。

(……それでも、隣にいる)

あたしは自作コンロにガスホースを差し込み、マッチを擦った。

シュッ、と乾いた音。

次の瞬間、小さなオレンジ色の炎がふっと生まれた。

「……点いた!」

「火力を絞れ。ガスが安定してない。炎の色が青くなるまで調整するんだ」

りんちゃんが慎重にバルブを操作する。

あたしはコンロ内部にアルミ板を配置し、熱が逃げないよう反射角を微調整した。

「見てみて、りんちゃん! 炎が踊ってる! 命のダンスだよぉ!」

「……ただの燃焼反応だ。でも、この構造なら……お湯は沸く」

(りんの“でも”は、ほぼ“すごい”の意味)

狭い給湯室に、パチパチと小さな音が響く。

錆とガスの匂いが混ざり合い、湿った空気に溶けていく。

普通なら不快なはずなのに、今のあたしたちにはどんな香水より魅力的だった。

(これ……生きてる匂いだ)

遠く離れた場所で、もみじちゃんがバイタルを監視している。

きっと今頃、ディスプレイの前で小さく笑っているはずだ。

「ようやくね」

そんな声が聞こえた気がした。

壊れた世界の中で、

あたしたちは自分たちの手で“温かさ”を勝ち取ったのだ。

「よし、お湯を沸かそう! 豪華パスタパーティーの始まりだー!」

あたしは声を張り上げた。

不安を吹き飛ばすように。

雨音に負けないように。

そして、りんちゃんは小さく息をついた。

「……派手な名前を付けるな。でも……悪くない」

(りんの“悪くない”は、ほぼ“最高”)

炎は静かに揺れ、

沈む街の中で、ほんの少しだけ世界が明るく見えた。

お湯が沸くのを待つ間、あたしたちは小さな炎を囲んでいた。

オレンジ色の光が、りんちゃんの横顔を照らす。

いつも冷静な彼女の瞳の奥に、揺れる炎が静かに映っていた。

「……なぎさ」

「んー? なぁに?」

「……この火、いつまでもつと思う?」

りんちゃんの問いは、いつも鋭くて、少しだけ痛い。

普段なら「なんとかなるよ!」と笑い飛ばすのがあたしの役目だけど、

今夜の炎は綺麗すぎて、軽い嘘を吐くのがためらわれた。

「ガスも、乾麺も、いつかは尽きる。

わたしたちがこうして“修理”を繰り返しても……

世界が沈む速度の方が速い」

その声は、雨音より静かだった。

「……そうだね。でもさ、りんちゃん」

あたしは、自分たちの手で組み立てた不格好なコンロを見つめた。

空き缶のロゴは熱で剥げ、煤で黒く汚れている。

それでも、そこからは確かに“生きてる熱”が出ていた。

「このコンロ、あたしたちが作ったんだよ。

世界が壊れてても、あたしたちの手はまだ動く。

それって……ちょっとだけ無敵じゃない?」

(無敵って言葉、今の世界には似合わないけど……でも、言いたかった)

りんちゃんは何も言わなかった。

ただ、ほんの少しだけあたしの方へ身体を寄せた。

(……それだけで十分だよ)

やがてパスタが茹で上がり、あたしたちはそれを分け合った。

味付けは、見つけた小さな塩のパックだけ。

「……いただきまーす!」

一口食べる。

温かい。

胃の奥に、じんわりと熱が広がっていく。

(ああ……これだけで幸せになれるんだ)

でも、すぐに気づいてしまった。

パスタは確かに温かいけれど、味が驚くほど“しない”ことに。

空腹は満たされていくのに、

心の中には、雨水が染み込んでくるような冷たい静寂が残ったままだった。

(……そっか。救われたのは、今日だけかもしれない)

でも、それは“明日”を保証するものじゃない。

ただ、今日を少しだけ先延ばしにしただけ。

それでも――

(……それでも、隣にいる)

それがある限り、明日を怖がりすぎなくていい気がした。

炎の温かさが、りんちゃんの肩越しに伝わってくる。

沈む世界の中で、その小さな温度だけが、あたしの心をそっと支えていた。

「……ごちそうさまでした」

あたしは空になった器――という名の計量カップをそっと置いた。

お腹は満たされたはずなのに、指先が微かに震えている。

冷えのせいだけじゃない。

このビルを出て、また雨の中へ踏み出す未来を、つい想像してしまったからだ。

「……後片付けをして、少し眠ろう。明日は水位がさらに上がる兆しがある」

りんちゃんはコンロの火を消した。

カチッ、と小さな音が響き、給湯室は再び青白い闇に沈む。

その時だった。

遠くから、重く低い地鳴りのような音が届いた。

「……汽笛?」

あたしは窓の外に目を向けた。

雨のカーテンの向こう――

かつて線路があった場所を、光の帯がゆっくりと通り過ぎていく。

安楽死列車。

絶望した人たちを乗せて、どこかへ連れていく。

この街の、週末の風物詩。

あたしたちは、その光を無言で見送った。

手元には、あたしが作った空き缶のコンロがある。

不格好で、煤けていて、いつ壊れてもおかしくない。

でも――

(……これがある限り、まだ行かなくていい)

あの列車に乗る理由は、まだどこにもない。

「……寝よう、なぎさ。明日は、もっと高い場所へ行かないといけないから」

「うん……おやすみ、りんちゃん」

あたしたちは冷たい床の上、一枚の布を分け合って横になった。

りんちゃんの肩が、ほんの少し触れる。

それだけで、今日の終わりが静かに形を持つ。

目を閉じると、雨音が世界を包み込んでいく。

絶え間なく落ち続ける水の音が、沈む街の輪郭をゆっくりと削っていく。

(……明日も、りんちゃんと歩ける)

その小さな確信だけが、

暗い天井の向こうで、かすかに灯り続けていた。

|