「うわぁ……見て見て、りんちゃん!

ここ、まるでお菓子の城の地下貯蔵庫みたいだよぉ!」

あたしの声が、湿ったコンクリートの壁にぶつかって、何重にも重なって返ってきた。

片腕には、例の“泣かなくなったクマの録音機”をぎゅっと抱えたまま。

リュックに入れようとしたけど、なんか……入れたら“本当に終わり”みたいで、どうしてもできなかった。

(りんちゃんには絶対バレてる……

でも言わないでくれてる……

優しさなのか、諦めなのか……どっち……?)

ここはかつて『サンシャイン地下モール』と呼ばれていた場所。

でも今はサンシャイン(日光)なんて影も形もなくて――

膝まで浸かった重たい水。

鼻を刺すカビと錆の匂い。

天井から落ちる水滴の音が、まるで“地下迷宮の心臓”みたいに響いていた。

(湿気100%のプリン……いやプリンはもっと甘い……

これは“絶望味プリン”……カロリーゼロ……)

「……静かにしろ。音の反響で、地盤の緩みが判断しづらい」

りんちゃんは、無愛想な横顔のまま、手元の端末と暗闇を交互に睨んでいた。

彼女の“安全基準”によれば、この場所の冒険難易度は――

あたしのワクワク指数を三周追い越して、レッドゾーンに突入しているらしい。

(りんちゃんのレッドゾーン=死ぬ確率が高いゾーン

あたしのレッドゾーン=テンションが上がるゾーン

……価値観の相性、どうなってるのこれ……)

「大丈夫……あ、言っちゃった。

あたしの“人生のHP”は、こういう暗い場所だと逆に自動回復する仕様なんだよー!」

「……意味不明だ。あと五分で、このフロアの探索を切り上げる」

りんちゃんは、あたしのユーモアを華麗にスルーして、

高性能の防水探査灯を前方へ向けた。

光が届く範囲だけが、この世界に“存在”を許された場所。

光の外側は、あたしたちを飲み込もうと待ち構えている“虚無”。

(あの黒さ……絶対、世界の胃袋……

飲まれたら消化される……タンパク質として……)

あたしは、水の中に半分沈んだブティックのマネキンを指差した。

「ねえ、あのマネキンさん……あたしたちを見て笑ってるみたいじゃない?」

「……ただのプラスチックだ。塗装が剥げて、不気味なだけだ」

りんちゃんは、あたしの情緒的な観測を一瞬で“物理的事実”に変換してしまう。

でも、その冷たさが――

この暗い水の底では、唯一の頼れる道標だった。

(りんちゃんの声って、暗闇の中だと“光”みたいに聞こえるんだよね……

いや光より冷たいけど……でも安心する……)

その瞬間は、本当に唐突にやってきた。

――チリッ。

嫌な音が、闇の底から舌を伸ばしてきたみたいに響いた。

あたしたちの世界を支えていた探査灯の光が、苦しそうに何度か明滅して――

ぷつり。

消えた。

「……あ」

視界が、一瞬で「無」に塗りつぶされた。

前も後ろも、上も下も、全部が同じ“黒”。

あたしの脳が、世界の座標を全部投げ捨てたみたいだった。

ただ、耳元で響く チャプ……チャプ…… という水音だけが、

あたしたちがまだ液体の中に浸かっていることを教えてくれる。

(うわ……世界が全部、黒いプリン……

いやプリンはもっと甘い……これは“闇味プリン”……ゼロカロリー……)

「……探査灯が、死んだ。浸水によるショートだ」

暗闇の中から、りんちゃんの冷静すぎる声が届く。

その声だけが、世界の“形”をかろうじて繋ぎ止めていた。

「りんちゃん、あたしの目、痛いよ。

闇が、あたしたちの瞳の中にまで入り込もうとしてるねぇ……」

あたしは片手で録音機を抱えたまま、もう片方の手を目の前にかざしてみた。

でも、そこに指があることさえ、脳が認識を拒否している。

これは「暗い」んじゃない。

世界から “色”と“形”が没収された んだ。

「……(沈黙)」

りんちゃんは何も言わない。

こういう時、彼女はあたしを励ましたりしないし、

無責任な「なんとかなる」も言わない。

ただ――

カチャ、カチャ……

暗闇の中で、金属音だけが規則的に響く。

りんちゃんがバッグから修理道具を取り出している音だ。

(ああ……この音……

りんちゃんの“心の声”よりよっぽど大きい……

でも安心する……なんで……?)

「ねえ、りんちゃん。この闇、あたしたちを食べようとしてるのかな?

それとも、あたしたちが闇の一部になっちゃったのかな?」

冗談を言って、自分の存在を繋ぎ止めようとした。

でも返ってくるのは、冷たい水の音と、りんちゃんの作業音だけ。

(りんちゃん……なんか言ってよ……

このままだと、あたしの思考が“闇味プリン”に溶けちゃう……)

「……なぎさ。そのへんに、プラスチックの瓶、落ちてないか」

「瓶?

えーっと、あたしの“足の裏センサー”によれば……

あ、あった。今、捕獲したよ!」

あたしは泥水の中に手を突っ込み、

ひんやりとした円筒形の感触を掴み取った。

(よし……瓶ゲット……!

闇の中でも、あたしの“センサー”は生きてる……!

りんちゃん、褒めて……いや褒めないか……)

「りんちゃん、瓶。はい、どうぞ」

片腕で録音機を抱えたまま、もう片方の手で瓶を探り、

りんちゃんの冷たい指先にそっと押しつけた。

「……基板は直結した。防水処理は、この瓶で代用する」

暗闇の中で、りんちゃんの作業はまるで“無音の魔法”だった。

彼女の指は、光がなくても迷わない。

まるで、世界の“正しい位置”だけは全部覚えているみたいに。

(りんちゃんの指……なんでそんなに正確なの……

あたしなんて、暗闇だと自分の鼻すら見失うのに……)

「あたしも手伝うね!

この瓶の底に、あたしが拾ったアルミホイルを貼れば……

ほら、光を反射する“鏡の部屋”になるよ!」

あたしは録音機を胸に抱えたまま、指先だけでアルミホイルを瓶の底に押し込んだ。

あのクマの録音機みたいに“思い出”を直そうとしてるわけじゃない。

ただ、この闇が嫌いだから――

光を捕まえるための“檻”を作りたいだけ。

あたしたちは、一言も「怖い」とは言わなかった。

りんちゃんは、切断した配線を口に咥え、

両手で防水用のシーリング材をこねている。

あたしは瓶の中に反射板を、指先の感覚だけで配置していく。

(ああ……この作業、なんか……

文化祭前日の深夜テンションに似てる……

いや、もっと命がけだけど……)

「……出力、上げるぞ」

りんちゃんの短い宣告。

――シュンッ。

電子が目を覚ますような音がした。

次の瞬間、瓶の中から鋭い光の束が噴き出した。

「……あ」

「……照度、十分」

りんちゃんの声が、光に反射して少しだけ高く聞こえた。

瓶の集光器は、光を一点に束ね、

闇の奥深くを貫く“探査灯”へと生まれ変わっていた。

(すごい……

あたしたち、今……闇に勝った……?

いや、勝ってない……でも一瞬だけ押し返した……!)

「見てみて、りんちゃん!

水の粒が……跳ねてる!

あたしたちが作った光に驚いて、逃げ出そうとしてるよ!」

あたしは光に照らされた水面を指差した。

水の粒が、光の中で小さく跳ねている。

(かわいい……水の妖精……?

いや違う……ただの水……でもかわいい……)

でも、喜びの声は長くは続かなかった。

光が照らした“その先”に――

あたしたちが見たくなかったものが、

ゆっくりと、輪郭を現し始めたから。

光が手に入ったことは、必ずしも「救い」じゃなかった。

あたしたちが作った水中探査灯が照らし出したのは、

美しい水中庭園なんかじゃなくて――

錆びてボロボロになった飲食街の看板。

泥にまみれ、誰にも拾われないまま朽ちていく片方だけの子供靴。

壁にへばりついた、ヘドロみたいな海藻の残骸。

そして――

足元の水が、ゆっくりと“吸い込まれていく”動き。

(え……なにこれ……

水が……下に向かって……呼吸してる……?)

光が照らした床のタイルの隙間から、

黒い影が渦を巻くように広がっていた。

最初はただの濁りかと思った。

でも違う。

水が、あたしたちの足元を“引っ張って”いる。

――ゴォォォ……ッ。

低い水鳴りが、地下街全体を震わせた。

「……目、痛い」

あたしは思わず目を細めた。

光が強くなったせいで、見なくていいものまで鮮明に暴き出されてしまった。

(光って……こんなに残酷だったっけ……

闇のほうがまだ優しいよ……

“見せない”っていう優しさがあったのに……)

この場所が、もう二度と人が笑い合える場所には戻らない。

そんな“動かしようのない現実”が、光の中でくっきりと形を持ってしまった。

そして今は――

あたしたちの立っている場所そのものが、ゆっくり沈んでいる。

「……バッテリー、あと三時間。深追いしない」

りんちゃんは、光に照らされた絶望的な景色を、

ただの“地形データ”として受け止めていた。

でも、その視線は一瞬だけ足元の渦に向けられた。

「……流速、上昇。ここは長く持たない」

(りんちゃん……

その言い方……怖い……

でも正しい……)

「ねえ、りんちゃん……闇が、逃げていったね」

「……追い払っただけだ。すぐに戻ってくる」

りんちゃんの答えは、いつだって冷たくて、正しい。

あたしたちの光は、この世界を救うためのものじゃない。

ただ、自分たちがどこで死にそうになっているかを確認するための、

冷酷な照明だ。

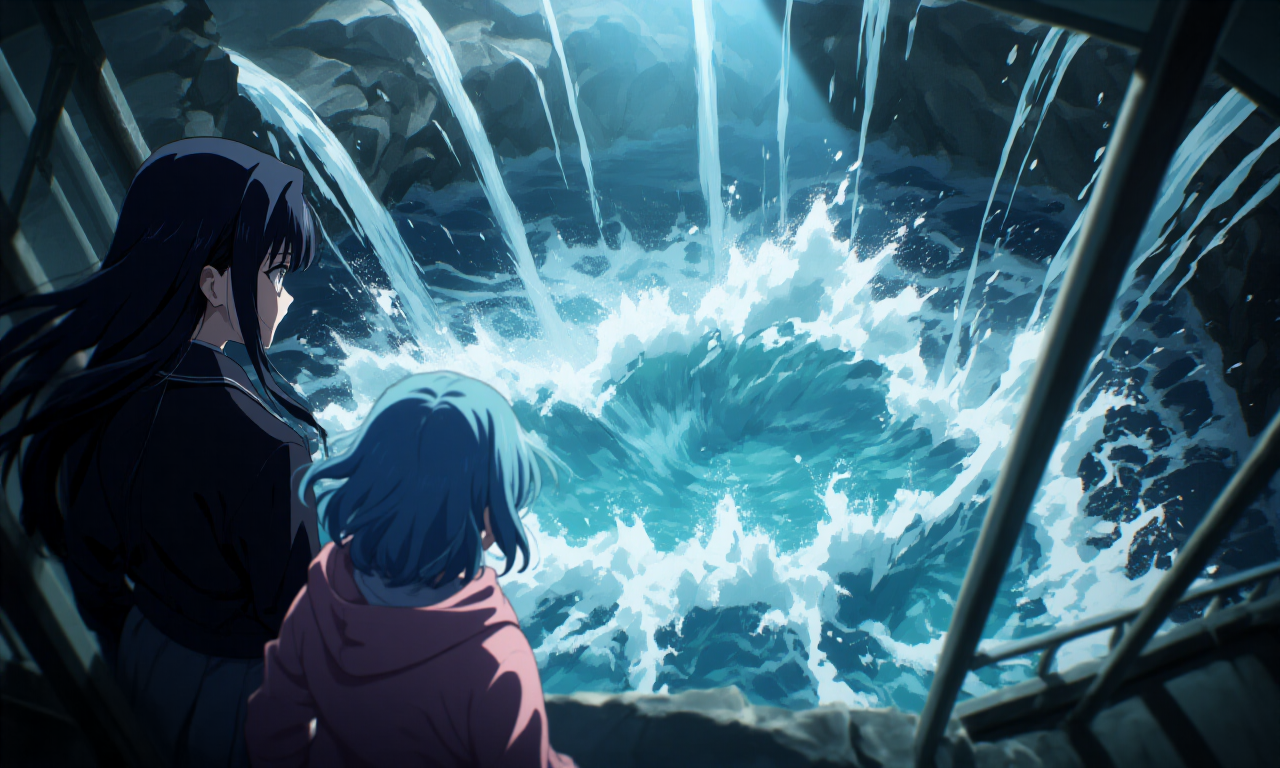

光が照らした渦は、

まるで巨大な口を開けて、

あたしたちの足元を“味見”しているみたいだった。

(やだ……やだよ……

この渦、絶対にあたしたちを食べる気だ……

しかも前菜扱い……)

あたしは片腕で録音機を抱えたまま、

もう片方の手で水中探査灯のグリップを強く握った。

「……行こう。道が見えたなら、止まる理由はないもんね」

笑おうとしたけれど、頬の筋肉がうまく動かなかった。

光は現実を暴き、

あたしたちの“遊び”を、

ただの“足掻き”に変えていく。

そして足元の渦は――

その“足掻き”さえも飲み込もうとしていた。

探査灯の鋭い光を頼りに、あたしたちは地下街のさらに奥へと足を進めた。

水は、さっきよりも冷たさを増している。

あたしの“足首メーター”によれば、水位はじわじわ上昇して、もうすぐ膝を超えそうだった。

(やだ……この冷たさ……

アイスの試食コーナーより容赦ない……)

「……止まれ」

突然、りんちゃんの短い警告が響いた。

その声は、暗闇の中で唯一“揺れない線”みたいに鋭かった。

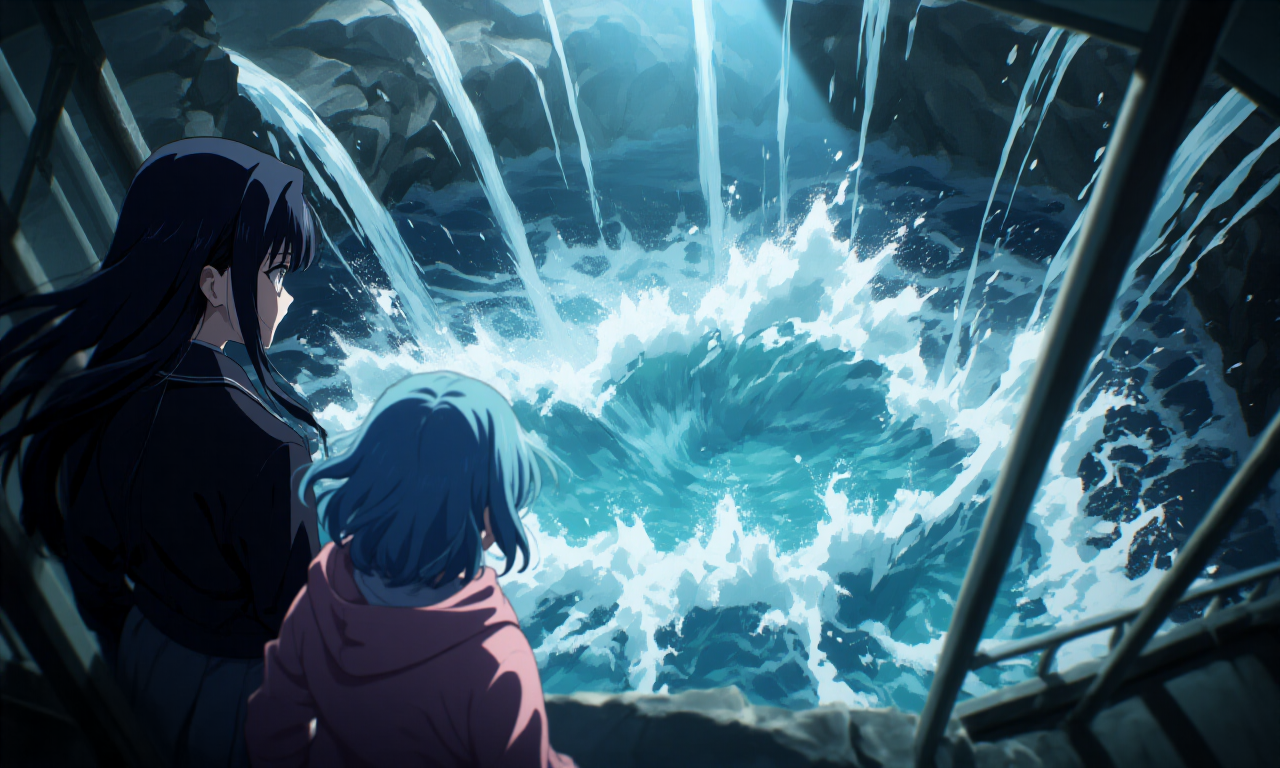

りんちゃんが探査灯を足元に向ける。

強力な光の束が濁った水面を貫き、その下の“異常”を鮮明に照らし出した。

「……え?」

あたしの足元、ほんの数メートル先で――

水面が、大きく、ゆっくりと歪んでいた。

――ゴォォォ……ッ。

腹の底に響くような低い水鳴り。

光が照らしたその場所には、巨大な“穴”が開いていた。

地下街の床が抜け、

下の階層へと水が滝のように流れ込んでいる。

光に照らされたその光景は、

あたしたちを吸い込もうと口を開けた、

巨大な怪物の喉の奥みたいだった。

(やだ……絶対食べられる……

しかも前菜扱い……)

「……渦。地盤が限界を超えた」

りんちゃんの声が、ほんの少しだけ震えた。

その震えが、逆に状況の深刻さを突きつけてくる。

光が暴き出したのは、出口への道なんかじゃない。

足元に広がる、巨大な“落とし穴”だった。

水流が加速する。

あたしたちの身体が、抗いようのない力で渦の中心へと引き寄せられ始めた。

(やばい……やばい……

あたし、録音機抱えてるから片手ふさがってるんだけど……!

これ絶対、死亡フラグのやつ……!)

「……りんちゃん!

手、離さないでよぉ!」

あたしの叫びを、轟音を立てる渦が飲み込んでいく。

光は現実を暴き、

闇は逃げ、

水は牙を剥き――

あたしたちは、

その中心へと引きずり込まれていった。

|